Fantasticamente

Ci sono viaggi che si intraprendono solo quando capitano e se questo può sembrare un controsenso, siete nella storia giusta. Sì, perché spesso si pensa che il viaggio debba essere organizzato, minuziosamente preparato nei dettagli, pianificato passo dopo passo; il che è vero, sia ben chiaro… se solo il viaggio fosse reale e non si sapesse vivere la dimensione dell’imprevisto.

Il percorso in cui però mi trovai immerso vi devo dire che aveva ben poco di concreto, ma allo stesso tempo poco di immaginato. Fantastico, direbbe qualcuno, e forse è questo il termine. In quella soglia in cui la fantasia e il reale si abbracciano e si rispettano, confidandosi preziosi segreti e dolci risate di intesa e complicità.

Insomma, partii. Il bagaglio era leggero e decisamente pratico: i miei occhi per osservare, le mie scarpe per camminare con tutta la necessaria comodità, una maglia in più per evitare quel freddo che viene quando manca la casa che ti dà riparo e un po’ di musica nella mia testa, perché la compagnia di una melodia ci vuole sempre.

Il vento mi aiutò a non sentire la fatica: soffiava gentile, ma deciso, e incitava il mio andare supportandomi passo dopo passo; al contempo il sole non smetteva di sorridermi e a lui ricambiai piacevolmente la gentilezza offrendogli il mio abbraccio.

Quale fosse la meta del mio viaggio era ancora da decidere, ma non me ne curai. Decisi piuttosto di far sì che la mia meta fosse il viaggiare e compagni nel cammino sarebbero state le persone che avrei avuto occasione di incontrare.

Attraversai strade lunghe da sembrare infinite e incroci così complessi da perdere l’orientamento; una natura così opulenta da coinvolgermi in un tutt’uno che mi fece sentire figlio di quelle terre. Incontrai più volte chi mi chiese dove stessi andando e ogni volta risposi che avrei di certo ripreso la via di casa, ma solo quando sarebbe stato il momento.

Pernottai anche per cercare di godermi quel viaggio con i mille colori che si offrirono ai miei occhi: il chiarore incantato della mattina, la sabbia del mezzogiorno, l’ambra del meriggio, il ciclamino al tramonto, il cobalto del primo buio, il nero indefinito della tarda oscurità. Il giorno lasciò spazio alla notte che ricambiò il favore tante volte quante quelle in cui rimasi lì ad ammirare un mondo che sembrò in realtà porgermi finalmente il fatidico congedo.

Fu nella via del ritorno che rimasi interdetto, forse per la prima volta in questo percorso. Ero passato lì pochi giorni prima e con la curiosità che avevo pronta in tasca osservai un fiore isolato nel centro di una radura; intorno alla radura una staccionata di un legno stagionato, pitturata di un bianco che era crollato alle prime provocazioni del tempo.

Il fiore era curato, col gambo verde e una corona di foglie del colore del limone: aspro e luminoso allo stesso tempo. Mi colpì, ma in quella lussuria di percezioni non rimasi troppo a guardarlo e mi voltai altrove fino a perdere il tempo e a girare lì intorno. Ma decisi di rivederlo e tutto rimase uguale, tranne il fiore, con i suoi petali che allora sembravano gocce di oceano in cerca della loro indipendenza: un blu profondo, con riflessi luccicanti del sale marino.

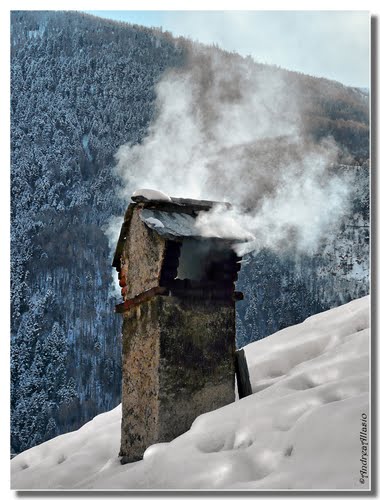

Capii che la meta del viaggio era lì quando decisi di dare un nuovo tempo ai miei occhi e alla mia ragione. Ai primi per la meraviglia, alla seconda per la certezza di non essere in uno splendido inganno. Riposai lì vicino, all’ombra di un salice che divenne per me una comoda culla. Sentii freddo quella notte e mi sembrò strano, in questo viaggio tutto mio. Mi turbai, perché la maglia che avevo con me non bastò, perché quel freddo era inaspettato, perché sentii il tremore dentro me. I colori della notte assumevano sembianze strane, non mi sentii più a mio agio, ma decisi di attraversare quel tempo.

Trovai pace alzando la testa e notando la presenza di un contadino dal volto pieno di vita: notai le sue rughe parlarmi di tempi che furono, i suoi occhi vergognarsi di quanto hanno visto, i suoi capelli respirare ancora la salsedine del mare, il suo naso riconoscere il vizio del fumo e le sue labbra parlare saggio. A quest’ultime mi appellai, curioso com’ero di ciò che stessi osservando così a lungo. Prima ancora che riuscissi a proferir parola, mi accorsi che ora il fiore s’infuocava di un rosso accesso, il sangue pulsante più vivo che abbia mai visto. Rimasi di stucco e non riuscii a far altro che dirigere lo sguardo in basso, verso l’annaffiatoio del contadino. Anch’esso aveva una forma strana, eppure funzionale. Lo ammetto: lì per lì pensai a una particolare stravaganza e non me ne curai.

Mi tornò la voce: “sono qui da tempo” – domandai – “e ogni sguardo che dono a questo fiore genera in me più domande che meraviglia. Prima però di domandarle il perché, ho premura a chiederle: chi è lei per occuparsi di questo miracolo?”.

“Non so risponderle se non dicendole che sono perché siamo”.

“Mi scusi?”

“So di essere perché so che il fiore c’è. Capitò in una notte di molte lune fa quando venni per caso sottratto dal mio giorno e diventai eterno per lui. Da allora ci fu una promessa: io e il fiore siamo in virtù di una promessa dell’essere. Siamo, stiamo e questo basta a comprendere”.

Non furono parole semplici per me che, solitario, intrapresi un viaggio per il viaggio e nel tempo decisi di permanere sospendendolo.

“Però vedo il fiore cambiare: è un sortilegio? Una mia follia? Un’ulteriore promessa?”

“La risposta non appartiene all’oggi, ma al domani. Pazienti e capisca da sé.”

Risentii lo spaesamento conosciuto la sera prima: percepii una strana solitudine, mai conosciuta prima; si presentarono uno a uno i miei limiti e dietro di essi mi esaltai per ogni singolo ricordo. Non vi fu alcuna continuità, ma solo una varietà di mondi che si rappresentarono nei miei sogni e che mi svegliarono ancor prima dell’alba. Rimasi in silenzio e in quel assenza di ogni suono che avevo intorno la mia mente era così rumorosa da temere di poter disturbare quella magica creatura e la sua umana promessa. Mi alzai al tempo opportuno e vidi il contadino.

Lui era lo stesso, ma al contempo apparve diverso ai miei occhi. La differenza più grande era nell’annaffiatoio, la cui forma era dissimile a quella del giorno prima. Il becco sembrava non trovare una via d’uscita e temetti più di una volta che si potesse sprecare dell’acqua nel vuoto. Ma così non fu e il fiore, questa volta di un viola degno del miglior ciclamino mi apparve e sedusse la mia anima ad ogni goccia di acqua che riceveva.

La promessa dell’essere fu mantenuta, ma mi rimase l’ultimo dubbio:

“Perché il fiore cambia e perché anche l’annaffiatoio ha in sé una sembianza ogni giorno differente?”

“Ti ho raccontato di una promessa dell’essere, vero?”

“Confermo e ancora le chiedo: quale altra promessa si nasconde?”

“A questa domanda so di non poterti dare una risposta. L’unica promessa che ci facemmo fu quella di esserci l’un altro; il divenire non appartiene alla promessa, ma è ciò che capita a chi è. Si promette di esserci, di starci, di continuare a trovarsi; ma in ogni occasione in cui la nostra anima si ferma, si dona all’altro e accoglie l’altro, non è mai la stessa né sarà mai uguale. Nella promessa dell’essere c’è l’implicito del divenire”.

Nessuna nuova parola poté trovare posto dopo il discorso del contadino. Così tacqui, ma lo ringraziai con un profondo inchino e presi a prestito le lacrime del salice che mi accolse per consegnargli un abbraccio di gioia e di malinconia. Continuai in silenzio a camminare indietro sui miei passi finché il viaggio giunse a termine. Non parlai per giorni, forse per mesi, perché quelle parole furono in me così profonde da lasciare un solco nell’anima al pari dello strazio provato in quelle notti di attesa; ogni parola che mi trovai a ripetere suonava indegna di quel dono.

Mesi dopo annotai nel mio taccuino poche parole: “Non v’è un divenire senza essere, non v’è un’emozione senza il dolore. Non v’è amore senza una promessa”. Lo richiusi maldestramente e lo appoggiai sul tavolo; asciugai le lacrime, sorrisi allo specchio e mi misi il cappotto. Uscii non per viaggiare, ma per vivere.

Chi commenta